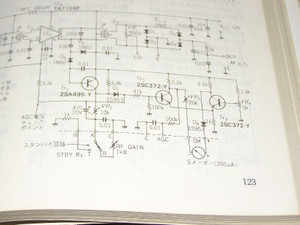

LA1600ラジオをsメーター化する基板。 再掲

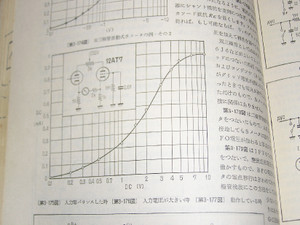

PIN6にFETを接続するとPIN6の電圧が上昇し、無信号時AGCが掛っている状態になる。

結果感度低下する。その感度低下に無頓着であればLA1600のAGC回路から信号を貰うことができる。

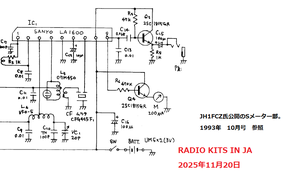

この基板(rk-151)は 「FET接続によりAGC電圧上昇」が小さくなるように回路化した。 それでも感度抑圧は生じる

LA1600は1982年発売。LA1260は前年1981年発売。TDA1072も1982年発売(メータ付き、60MHz osc)

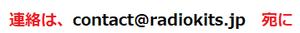

JH1FCZ氏は「PIN6利用ではAGC電圧上昇」に気ついており、その考えは「NO203 キット」(1993年発売)でも反映されている。

信号増で検波出力増するインクリメントAGCなので、ベースに流れ込む電流は増えてメーターは振れる。

トランジタのhfeに左右される。1975年から1980年代では、2sk19の対数関数性が評価よかった。近30年は判らん。オイラのsメーター回路も2sk192を信号受けに使っている。

******************************************************

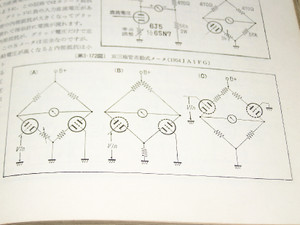

「la1600 sメーター」で検察すると リニア回路の差動タイプが多数見つかるが、 リニアじゃsメーターはやや難しいと思う。agc電圧を利用した回路検討が1960年代~75年にかけて半導体で日本でも行われていたが、非リニア領域で使うようになっていた。JA1AR氏の著作本にも差動式Sメーターでは 飽和させて使うノウハウが公開されている。

agcによるDC電圧変化を結合cで受けたメーター回路が公開されているが、折角のDC変化をCで受けるのは勿体ないね。 IF動作低下させることなくダイレクトにDC変化を受けることに先人達は苦労してきたのを刊行本でみたきたオイラは?????と思う。

pin6からみて 470kオーム負荷程度になっていないと感度低下して影響がでてしまう。

その感度低下分の補正にトランジスタ1個をセラミックフィルター直前にいれたLA1600ラジオ回路も公開されているが、そりゃ設計思想が間違っている。「感度を落とすことなくAGC電圧を使う」のが回路設計。

おまけにLTspiceを「日本メーカーのsメーター回路」で走らせると動作しないシミレーションになってしまう、、メーカー回路を解析できないLTspice教とは決別したほうがいい。 と予備知識はここまで。

************************************************************

la1600ラジオをsメーター化する実験基板:2021年12月3日に公開済み。

YouTube: checkig s-meter unit for la1600 radio IC.

******************************************************

半年たったので新しく1枚 実装してみた。

sanyo LA1600 s meter unit: DIY

、、と 動作するので再現性もいいようだ。 12月3日実験とは半固定vr値が違うだけ。

la1600は供給電圧4.5v近傍で感度maxになるので、4.5vから6vで使うのがよいようだ。

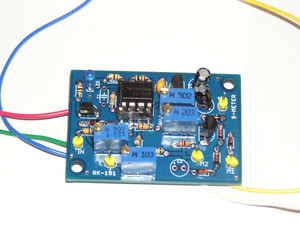

increment agc用基板 :RK-151 です。 デバイスでagc基準電圧が異なるが、la1600と似た電圧ならば使えると思う。(半固定VRにて要調整)

100uAのメーター専用であればもっとシンプルになる(回路は公開済み)

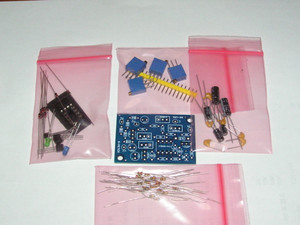

RK-151kit

***********************************************************

decrement agc用メーター基板 。 ストレートラジオもsメーター化しました。

YouTube: s meter unit for TA7642 straight radio like RK -94

上の回路を載せたストレートラジオ基板。

YouTube: This straight radio is having s-meter ; ta7642 radio 。RK-94v2

**************************************************

「increment agc用 と decrement agc用」の2種類のSメーター回路が揃いました。

コメント