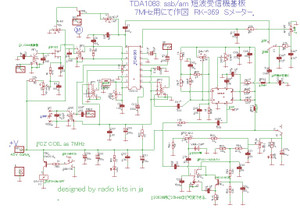

TDA1083で7MHz プロダクト検波SSBを聴く。 DATAは公開。

1977年秋リリースのtda1083(テレフンケン製)。agcレンジは83dB.

当時の日本ではFM検波部をIC化できた企業はない。 外部IFTとダイオードによるFM検波が主流だった。

人気のLA1600が1982年リリースなので5年ほどちがう。

回路PDFとDATA でZIP 。ta7613_smeter_rk357.zipをダウンロード

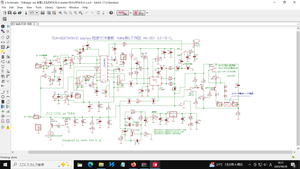

「baseは プロダクト検波のRK-63」。 それにSメーター回路を載せてみた。2SK192へは105くらいのCを入れて漏れ電流利用がいいようには思う。 試作基板は手配した。TDA1083のAGC方向の記憶が弱く方向逆かもしれない。

******************************************

CA3028でSSB変調させたTENTEC Argonaut 509は1971年リリース

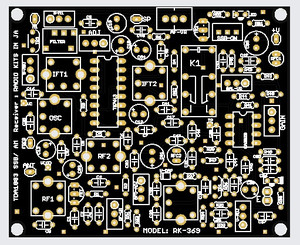

部品数を減らしたのが rk369 これは基板化した。

ベース機はRK-63.

そこにSメーターを追加して、リレーでSSB/AM 切り替え。4.5Vで動作。オムロンリレーカタログに4.5Vがない。 しかし流通している。3V用を使ってみた。

アンペアターン面では4.5V仕様がよいが 2SA1015 2SA1020経由なのでONするギリギリの4.5V-0.6V=3.9Vなので、ON/OFFの不安定要因になりそう。3Vを買ってみる。3Vリレーを3.9Vで使用した場合の寿命はアンペアターンから算出できる。

電源をNI-CADの1.2V x3本 、つまり3.6vで供給するとリレー3vで具合よい。ca3028はプラスゲインで動作した記憶だ。(だめなら考える)

ニッケル水素電池は、薬液が強酸で洋服に穴があくので注意。東芝電池向け、ニッケル水素電池製造装置の単発機はけっこうな台数を 前橋工場に入れた90年代。リチウムイオン電池は危険すぎて普及しないとみていた1990年代。 普及後事故多発中である。

インダクターへの突入電流

電気主任技術者テキストでは定格の4倍となっておるが、真空ポンプ使用時のピーク電流は定格の10倍がミリ秒単位で確認できる。 FA的には定格の6から8倍ていどのCPは入れる。これ豆知識。

1:sメーターは1960年代前半の古典そのもの。

2:今回の唸り発生回路はlc共振。理由は復調音が綺麗だから。

3:バリキャップをかまして±0.8kHzほどは可変。

到着は27日頃。

3Vリレーは12月初旬。定格150mAらしいので、駆動は 2SA1020(2A)にした。

コメント