トランジスタ検波とダイオード検波では、どちらが低歪か?

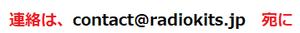

日立論文 1960年: AGCの向上と低歪を実現(日本で最初)

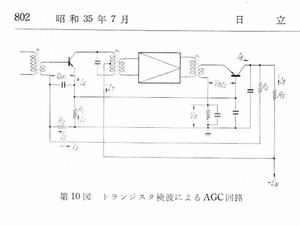

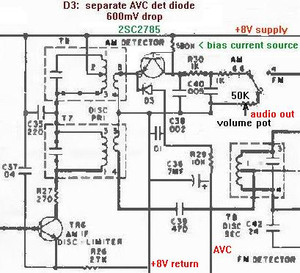

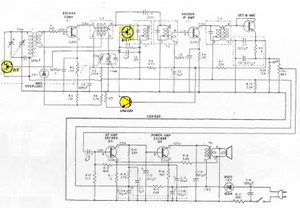

日立ラジオ WH-825に採用されたトランジスタ検波。

**********************************************

・ラジオICには検波回路が内蔵されていることが多い。 TDA1083(日本名 TA7613)では少なくとも検波部6dBのゲインがあることを確認している。

・日立のこの論文以降は「AGCレンジは60dB」が主流となり サンヨー初のラジオIC LA1260も同程度AGCになっている。 ラジオICのAGCレンジは最終120dBに拡大した(TDA1220、TDA1572)。 日本ではLA1247が最もAGCレンジが広い。(100dBほど)

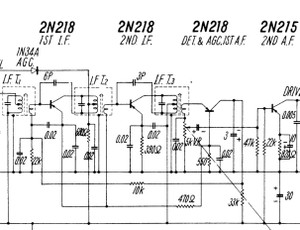

・世界初トランジスタラジオの検波にはダイオードが使われている。真空管回路ではdiode検波が主流であったので、それを継承している。

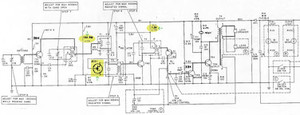

・その後、歪率の低減と AGCレンジの拡大を狙っていったら、トランジスタ検波に至ったことが日立製作所からの資料で分かる。電気畑の日立OBならば知っているだろう基本だ。

・その辺りについては、電気エンジニアからの執筆を読めばよい。意匠権・著作権があるので、それら権利を有しないものがupすると漫画村のように違法になる。 意外なことにかなりWEBでヒットする。

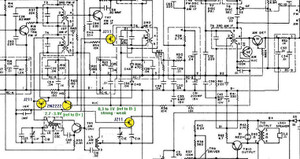

・中華人民共和国Cからのラジオキットはトランジスタ検波が多いので、開発当時は熟慮されていたと思う。

・ダイオード検波の歪が気になりだしたら、トランジスタ検波での自作に進むのが正しいだろう。歪は1/10程度に減るのでお勧めです。AF部の歪も重要なので低歪な回路をお薦めする。

繰り返すが日立の資料が判り易い。2SA1015で再現すると早い。UPしておく。

**********************************************

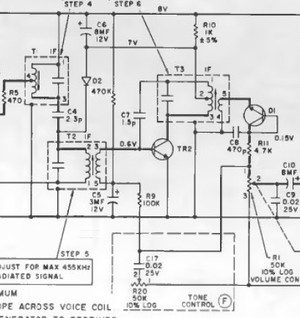

英語圏でのメーカー回路(TRANSISTOR DECTOR)

コメント